相談事例、コラム

遺贈する旨の遺言

事例

父が先日亡くなり、部屋から「実家の家土地を私に遺贈する」との内容の遺言が見つかりました。

相続人は私と兄なのですが、兄は疎遠にしておりどこに住んでいるかも知りません。

兄の協力なしで私への名義変更は可能でしょうか?

解説

「遺贈する」の意味

遺言の書き方として、よく使われるのは「相続させる」という言葉です。

登記実務上、「遺贈する」と「相続させる」という文言は別個に扱われています。

「相続させる」の場合は、民法上に明確な規定がありませんが、最高裁の判例によって、「遺言者の死亡によりなんらの行為を要せずに直ちに所有権移転の効果が生ずる」という扱いがされています。

この場合は、受遺者(受け取る人)が単独で相続登記を入れることが可能です。

一方、「遺贈する」とあった場合は「贈与」の類型として、登記手続きも相続人全員と受遺者の共同申請が原則となっていました。遺言に不満を持つ相続人などがいた場合、登記手続きが進まなくなってしまうことがありました。

このような効果の違いがあるため、専門家が遺言の作成を支援する際には、原則的には「相続させる」を使用し、例外的に相続人でない者に対しては「遺贈する」という使い分けをする運用がされていました。

令和5年4月より単独申請が可能になりました

このような「遺贈する」旨の遺言の取り扱いが令和5年法改正で改められ、「遺贈する」旨の遺言であっても、受遺者が単独で登記申請ができるようになりました。

法改正より前に起きた相続についても対象となるので、これまで相続人の協力が得られず登記ができなかったものについても登記ができるようになる可能性があります。

ただし、相続人への遺贈に限られ、孫等の相続人でない者への遺贈はこれまで通り共同申請となります。

また、遺言執行者がいる場合は、遺言執行者のみに申請権限があります。

まとめ

今回の事例では、法改正により「遺贈する」旨の遺言であっても兄の関与なしで、依頼者の名義に変更することができました。

ただ別のリスクとして、遺言の内容が兄の遺留分(相続人に保障されている最低限度の相続分)を侵害している可能性があるため、その権利を主張された場合は支払い義務が発生する点の懸念が残る旨は伝えました。

他にも「相続させる」と「遺贈する」では扱いが異なる場合ありますので、不安な方は専門家にご相談ください。

その他メニューの紹介

お問合せ・ご相談はこちら

大星司法書士事務所のホームページにお越しいただき、ありがとうございます。

お問合せ・ご相談はお電話またはメールにて受け付けております。

お気軽にお問合せください!

新着情報

日常とは異なる環境で交流を深めることができ、チームワークの向上につながる有意義な時間となりました。

タワーホール船堀 4階研修室参加者:約90名

タワーホール船堀2階瑞雲

参加者:約50名

和楽苑さんご協力ありがとうございました!

参加者約150名

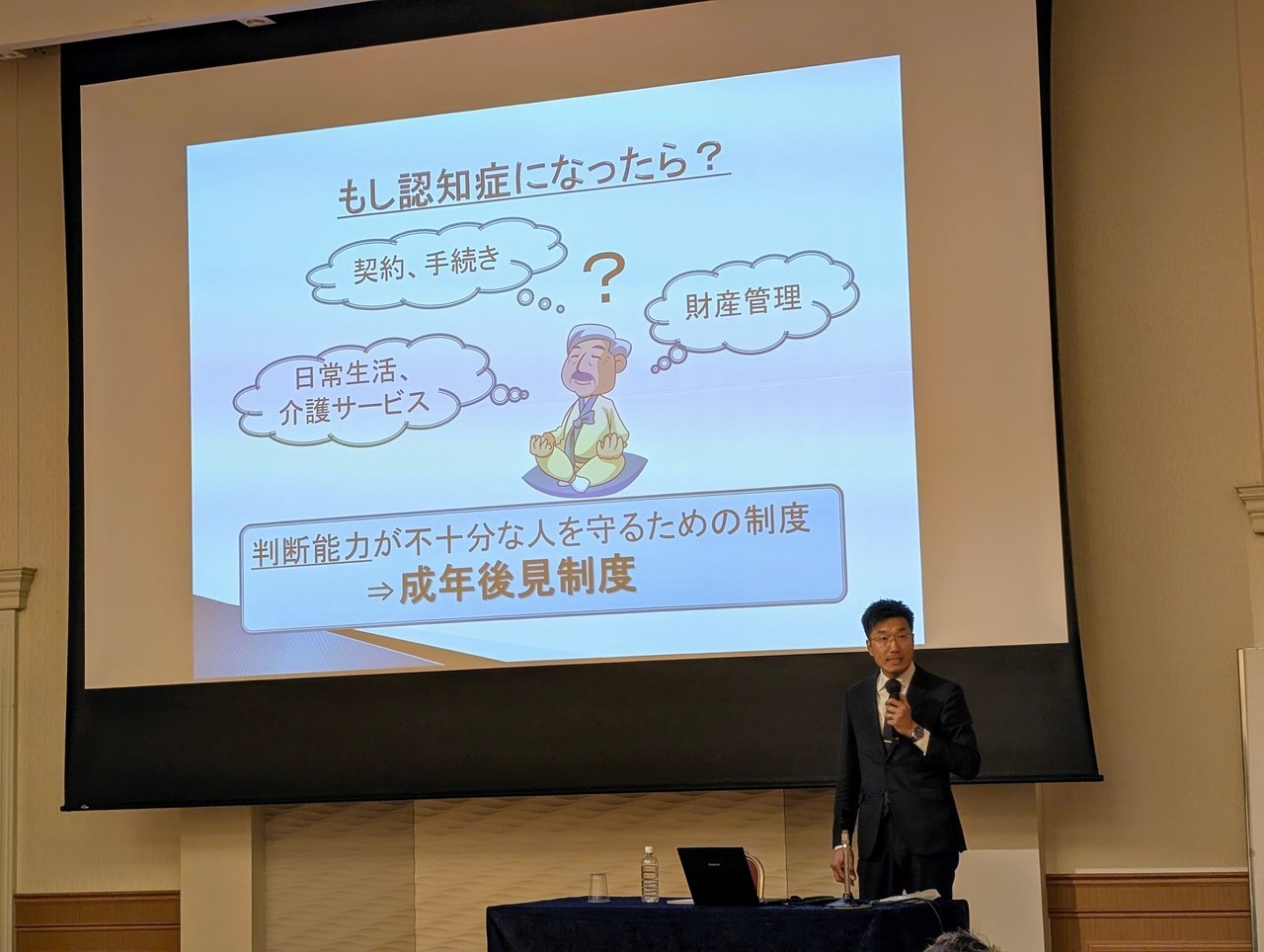

当事務所の紹介、成年後見制度の必要性をお伝えしました。

【オンエア】

FMえどがわ 84.3MHz

4月18日(金)10:00~10:15

写真は、収録後にレポーターの熊谷ニーナさんと一緒に。