不動産の相続

不動産の相続(相続登記)は、江戸川区 西葛西駅前の大星司法書士事務所にお任せください!

相続登記が義務化。3年以内に登記を!

司法書士 大星太郎

令和6年4月に法改正があり、不動産を相続したこと知った日から3年以内に相続登記を申請することが法律で義務付けられました。

令和6年4月1日より前に発生した相続についても、原則として義務化の対象となります。

(その場合は、令和6年4月1日から3年以内に相続登記を行う必要があります。)

もし、正当な理由なく、登記をしない場合は、10万円以下の過料(罰則)の科される可能性があります。

相続登記の義務化により、「そのままにしておく」という選択ができなくなりました。

ぜひ、大星司法書士事務所 にご相談ください!

早めに状況を整理することで、手続きも、気持ちも、ずっと楽になるはずです。

強み

- 豊富な経験。年間100件以上の相続手続を受任しています(2025年度)

- 江戸川区民相談室(グリーンパレス2階)の登記相談員を毎年担当

- 地元江戸川区で17年、名義変更2000件以上の実績

相続登記を司法書士が丁寧にサポートします

- 相続手続のご説明、ご案内

- 戸籍収集、相続関係図の作成

- 遺産分割協議書の作成

-

法務局への相続登記の申請(オンライン申請により全国どこでも対応可能)

- 相続税の検討、税理士の紹介

不動産の相続手続きとは?

人が亡くなると、亡くなった方が持っていた財産は、原則、夫や妻や子といった相続人に引き継がれることになります。

では、亡くなった方がもっていた土地や建物を、具体的に引き継ぐためには、どのような手続きをすればよいでしょうか?

それは、相続登記という手続きが必要になります。

具体的には、不動産の登記簿を管理している法務局という役所へ、不動産の名義変更の申請をすることによって完了します。

ただし、言うまでもなく不動産という高額な財産の名義を変更するための手続きですので、要件や審査は厳格です。民法や不動産登記法で定めれた手順を経て、必要な書類を添付し、申請書とともに法務局へ提出する必要があります。

大切な財産を確実に相続させるために、ぜひ相続の専門である司法書士にご相談ください。

料金表 (不動産の相続)

| 司法書士報酬 | 実 費 | |

|---|---|---|

| 相続登記手続 | ※10万円 (税込11万円)

| 登録免許税 (固定資産評価額の0.4%) |

| 登記事項証明書取得(登記簿謄本) | 0円 | 1物件 500円 |

| 登記事項閲覧(物件確認) | 0円 | 1物件 332円 |

| 郵送費、交通費 | 0円 | 実費 |

|

|

※ 付加報酬

(1)評価額加算

評価額が3000万円以上の場合は、1000万円を超えるごとに、1万円加算(税込1万1000円)

例:固定資産評価額が3000万円の土地の相続の場合➡1万円加算(税込1万1000円)

(2)物件数加算

物件数が6物件以上の場合は、1物件追加ごとに、2000円加算(税込2200円)

例:建物1棟、土地5筆の相続の場合➡6物件ですので、2000円加算(税込2200円)

(3)法務局加算

申請する法務局が増えるごとに、1法務局ごとに、5万円加算(税込5万5000円)

相続人が死亡しており、2つ相続手続が必要な場合は、5万円加算(税込5万5000円)

例:祖父が死亡し、父へ相続登記をしないうちに、父が死亡したため、子へ相続登記をする場合。

遺産分割について相続人間の合意がとれていない場合で、当事務所が、各相続人に連絡をとり事情を説明する必要がある場合は、報酬基準が異なります。

| 司法書士報酬 | 実 費 | |

|---|---|---|

| 戸籍、住民票等の代理取得 | 1通につき 2500円(税込2750円) | 実費 |

| 評価証明書の代理取得 | 1物件につき 2500円(税込2750円) | 実費 (参考)1通300円 |

| 法定相続情報一覧図の取得 | 3万円(税込3万3000円) | |

よくあるご質問(不動産の相続)

ここではよくあるご質問をご紹介します。

地方の不動産でも対応できますか?

どうぞお気軽にお電話ください。初回相談は無料です!

相続登記は、その不動産の管轄法務局へ申請する必要がありますが、当事務所では、オンライン申請を採用しています。

全国どこでも対応が可能です。当然、特別な場合以外は、出張費等もかかりませんのでご安心ください!

死亡の記載のある戸籍に、出生、婚姻の記載がありましたが、この戸籍が出生から死亡までの戸籍ということでしょうか?

いえ、通常、さらに過去に遡って戸籍を収集する必要があります

現在の戸籍謄本(全部事項証明書)には、出生、婚姻、死亡に関する記載がされるため、出生から死亡までの戸籍のように見えますが、転籍、改製、婚姻による新たな戸籍作成等による戸籍の移動が考えられるため、戸籍の作られた時期、入籍した時期を注意深く確認する必要があります。

※上記のように婚姻している場合、新たに戸籍が作成されている可能性が高いので、出生から死亡までの戸籍が1通で足りることは、通常ありません。

相続登記は、いつまでにする必要がありますか?

相続で取得したことを知った日から3年以内にする必要があります。

いままでは相続登記は義務ではありませんでしたが、法律の改正があり、令和6年4月1日より、相続人は、不動産を相続したことを知った日から3年以内に相続登記をすることが義務づけられました。

正当な理由なく相続登記をしない場合は、10万円以下の過料(罰金)が科される可能性があります。

なお、改正前(令和6年4月1日より前)に相続した不動産も義務化の対象ですので、ご注意ください。その場合は、令和9年3月31日までに相続登記をする必要があります。

相続人に未成年者がいる場合、遺産分割協議に何か特別な手続きが必要ですか?

家庭裁判所に特別代理人の選任の申立てが必要な場合があります

相続人に未成年者がおり、未成年者の親権者も相続人の場合、親権者と未成年者は利益相反の関係となるため、親権者は未成年者の代理人として遺産分割協議を行うことができません。

このような場合、家庭裁判所に特別代理人の選任を申立て、選任された特別代理人が未成年者の代わりに遺産分割協議を行います。

相続人に海外居住者がおり、印鑑証明書が取得できません。どうしたらよいでしょうか?

印鑑証明書の代わりに、大使館・領事館において、発行される署名(サイン)証明書、在留証明書が必要となります。

印鑑証明書の代わりに、大使館・領事館において、発行される署名(サイン)証明書、在留証明書が必要となります。なお、署名(サイン)証明書に期限はありません。

相続人の中に外国籍の者がおり、海外に居住しています。どのような書類が必要でしょうか?

当該国の官憲(公証人等)の認証を受けた宣誓供述書を作成する必要があります。

相続関係、署名に関する宣誓供述書を作成し、当該国の官憲(公証人等)の認証を受ける必要があります。(なお、日本国籍を喪失した元日本人については、大使館・領事館において、署名(サイン)証明書、居住証明書の取得が可能な場合があり、その場合は、署名(サイン)証明書、居住証明書でも手続きが可能です。)

相続人の中に行方不明の者がいるため、遺産分割協議が行えません。どうしたらよいでしょうか?

家庭裁判所で不在者財産管理人を選任してもらい、その者が不在者の代わりに遺産分割協議を行います。

相続登記に必要な書類は?

内容により異なりますが、一般的には以下の書類が必要です。

遺言がない場合は、一般的に以下の書類が必要となります。

1.亡くなった方に関するもの

①出生から死亡までの戸籍すべて

②最後の住民票(除票)

2.相続人に関するもの

①現在の戸籍

②住民票

③印鑑証明書

3.不動産に関するもの

①登記事項証明書

②評価証明書

その他メニューの紹介

お問合せ・ご相談はこちら

大星司法書士事務所のホームページにお越しいただき、ありがとうございます。

お問合せ・ご相談はお電話またはメールにて受け付けております。

お気軽にお問合せください!

新着情報

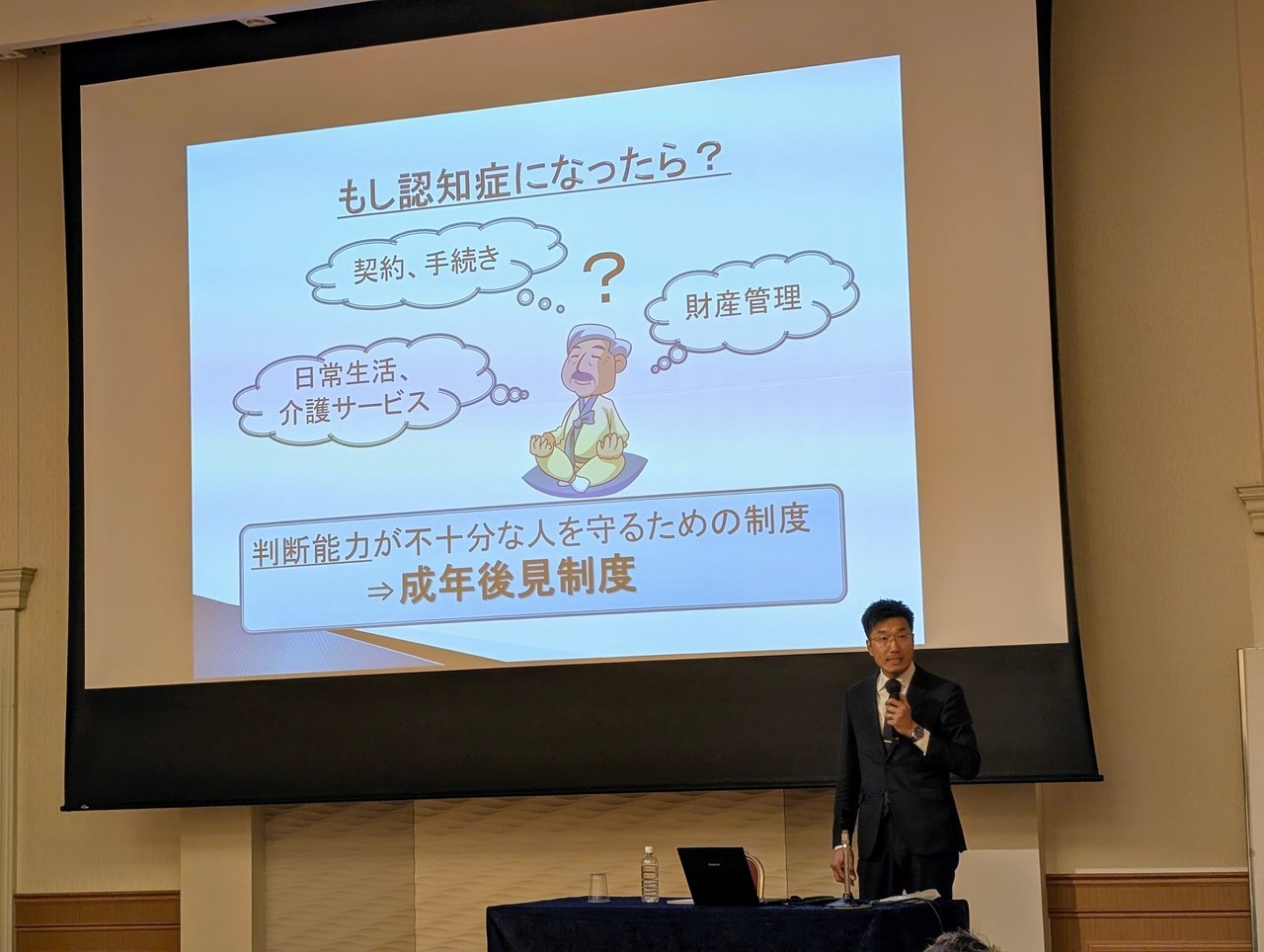

かめりあホール(江東区)

日常とは異なる環境で交流を深めることができ、チームワークの向上につながる有意義な時間となりました。

タワーホール船堀 4階研修室参加者:約90名

タワーホール船堀2階瑞雲

参加者:約50名

和楽苑さんご協力ありがとうございました!

参加者約150名

当事務所の紹介、成年後見制度の必要性をお伝えしました。

【オンエア】

FMえどがわ 84.3MHz

4月18日(金)10:00~10:15

写真は、収録後にレポーターの熊谷ニーナさんと一緒に。